Por léguas arrastava uma fome grande, de alma. Pensou – alma – guizo no pensamento, sofismou – mas afinal, que vem a ser uma alma?

À porta de parede gasta nos amarelos que fora, um senhor toma como se para si a pergunta: – Ora, alma… alma é o vazio em que nos vemos metidos desde sempre, aquilo que nunca em nós se farta ou sacia. Deixe estar, o amigo não se amofine, é só uma palavra. Que fique como fique e basta. Agora, por favor, queira entrar.

Longe demais para sentir-se cansado, o da fome, entrou. Fechou-se-lhe às costas a bocarra da porta e suas dentadas podres.

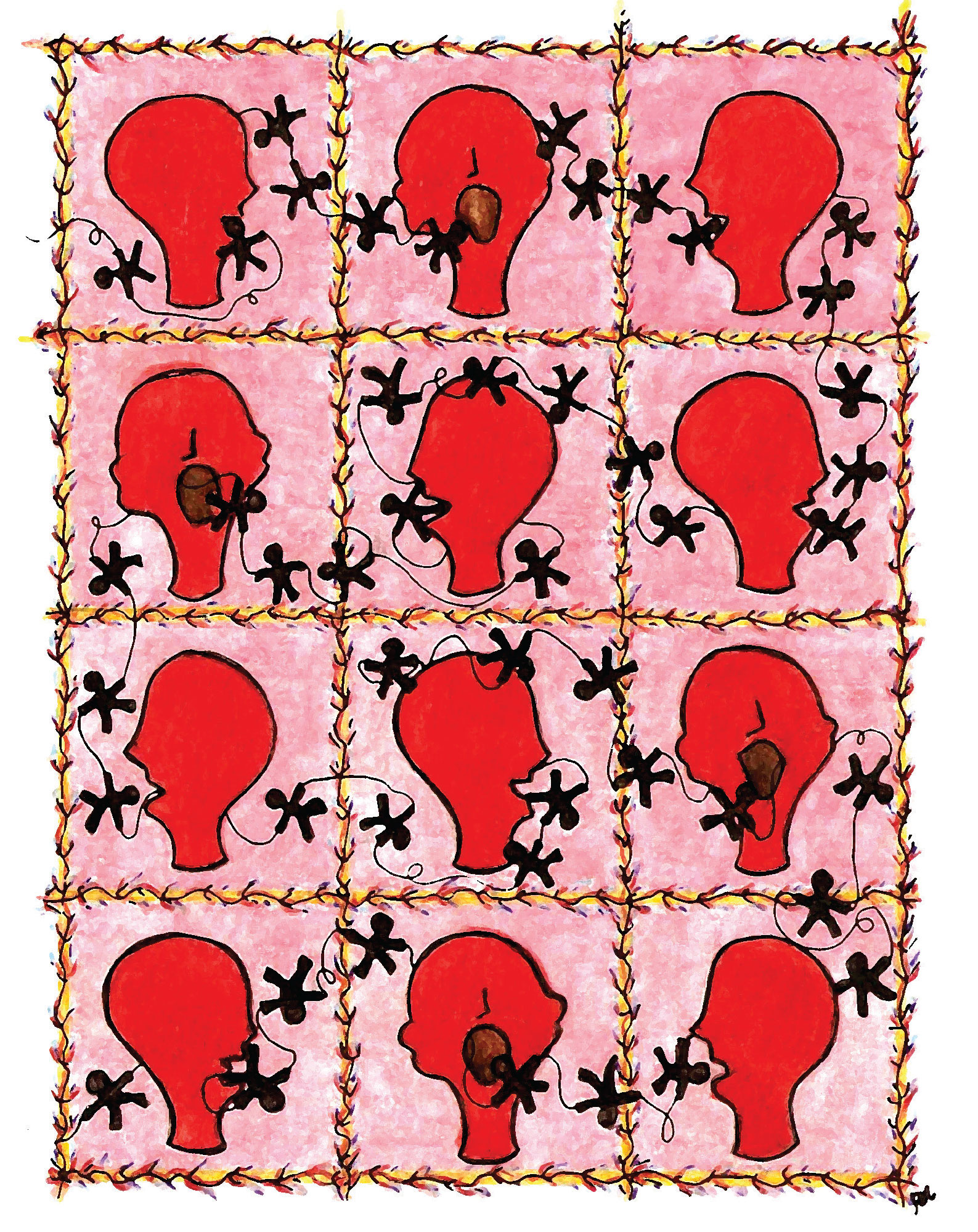

Estava no refeitório público e cá e lá sentavam-se aos magotes, os esfome-ados de toda a sorte ou da má sorte.

Banco tosco para tosca ossatura, uns olhos d´água fitavam azul.

Tinham fome… era tanta a fome!

Fome de esperança era a fome dos tais.

Uma esperançazinha assim de nada, fosse um jeito de mão, um pé a valsar, um convite tímido feito à socapa, pressas de não se arrepender.

Panelas reviradas, olhos de colher, volúpias na saliva que esperança fria não serve, não alimenta, faz-se falta.

Distrações e, já um astuto indivíduo tomava para si, num abanar-se de asas, as mãos de outro: – Como vai esta força, amigo velho?

Que venha um abraço!

Este, por fim, comia.

Era de cumplicidade sua fome antiga, por raro achar-se um bocado de tal especiaria, o bom conversar amenidades, lembranças tecidas nos afins, consertos para velhos relógios.

Para além da dita cena, uma qual de esquálida alma, esquecida de metafísicas, consolava um prato cheio de relevâncias suas e de outros tantos. Elas, as relevâncias, tresandavam certezas posto que saídas do forno agorinha.

Boca cheia, mastigavam: – se amo, amado sou; se ouço, quero cantar; se danço, solto-me a rodar; se rodo, vou tontear.

Risadas de lua a sonorizar as paredes nuas do refeitório público, tão vestido de bastar-se à fome alheia.

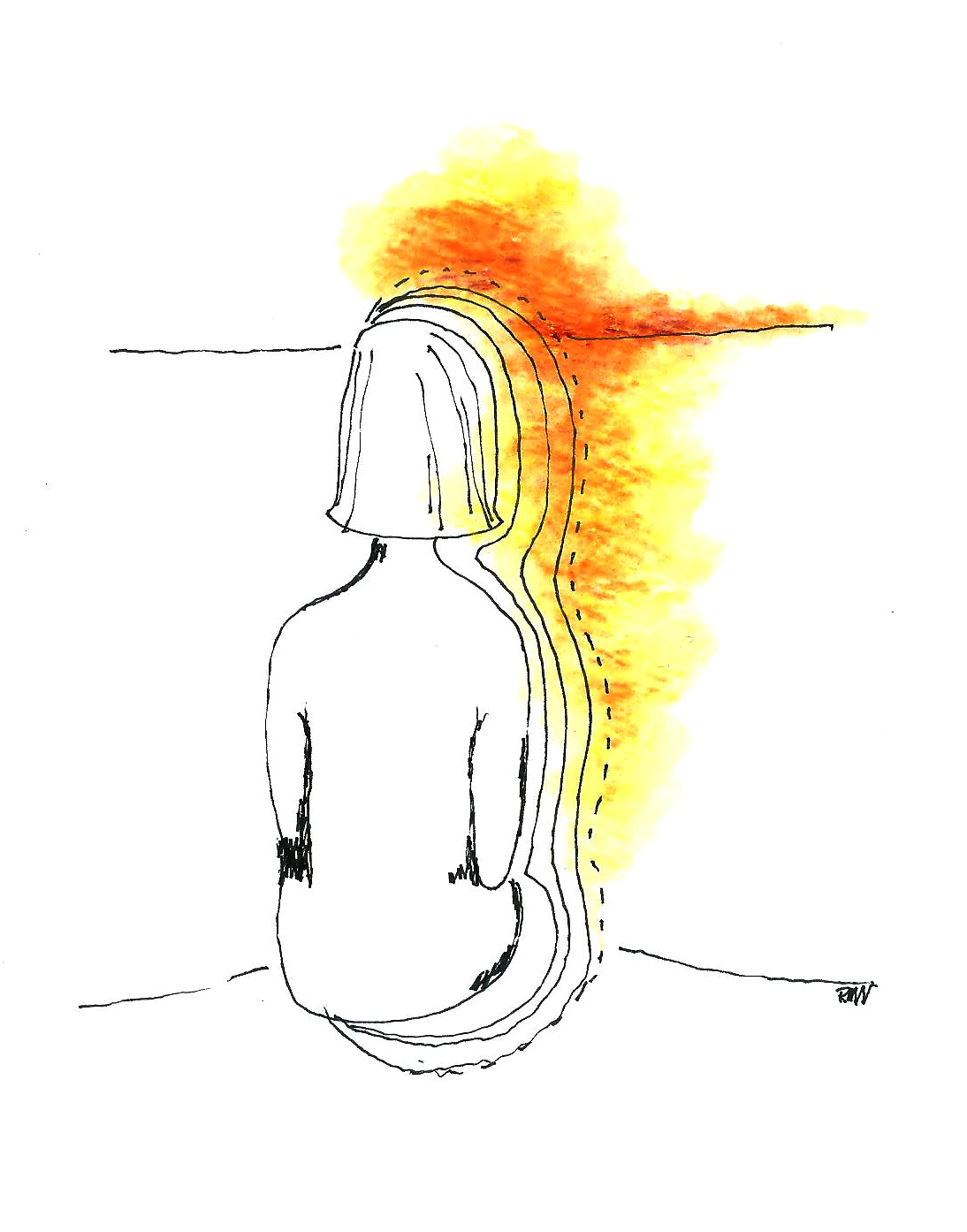

Acolhia-se em meio à turba famélica, um trapo vermelho e cinza dita uma mulher que, por um gozo trazia cheia d´água a boca murcha. Não queria um gozo requentado em lençóis enxovalhados de pena, nem tampouco, um gozar sibilino e lilás a dilatar artérias rompendo diques de pedra.

O dela, o gozo, era por bem que fosse e teria que ser, uma aurora boreal, um sol da meia-noite, um pleno de vida a dar-se toda no despudor, possuída na vulva entardecida.

Por inconveniências que dessem por aí, bem ao lado, em quina de janela camba, um pequeno punha fim à fome secular de ternuras ao tempo.

Era-lhe servido em canjiquinhas de loiça, leite amornado em aconchegos de mãe, sem hora ou pressa para pôr-se à termo, longo e sereno como já não se assam nas cozinhas do mundo.

Lambia-se todo, açucarava-se o pequeno.

Um magrito, gravata torta ao pescoço fino, aguardava que lhe servissem alguma dedicação, atenção merecida.

Lia versos e tinha urgentíssima fome de ouvintes atentos e solidários que mais houvessem de suas tantas filosofias.

Apetecia-lhe os finos biscoitos das delicadezas do silêncio. O chá ambar dos tristes a dar marés às xícaras translúcidas quais lágrimas moribundas de poesia e tédio.

Eu, alongado tempo, mal apoiado ao desconforto de estar dentro em mim, preso, como de fato pareço ser, à parede do refeitório público, quadro torto de prego entortado das horas, observo aqueles que cá estão e as fomes daqueles e coisa e tal que a mim parecesse, ponho-me qual o faroleiro a lançar luz ao encapelado do mar, eu próprio um entre os náufragos, mas afinal, que fome trago eu?

De que fala a mim essa gastura sentimentalóide a fazer-me água às narinas e secas às lágrimas?

Pena, talvez, dos que como eu, têm fome d´alma, aqueles, os dos desvãos do refeitório, dos cantos, do estar-se rente às paredes frias e úmidas trazendo o estômago à mão, vazio, oco, farto de nada.

Afasto-me. Estou ainda com fome, esfomeado como sempre. Sou eu e não sei quem sou, sou o que sinto quando sinto uma qualquer coisa que seja, nada a saber de mim, dos muitos que sou, apartei-me, deixei-os entre-gues às suas fomes que são minhas.

Por todo o inútil correr das horas estive e não estive no refeitório público, esfaimado como um cão abandonado de si, obsessivo como um gato ao pé do lume, carreguei a fome que faz-se minha e não deram por mim, desperceberam-me como se invisível eu fosse, como se não roubasse espaço deste mundo frio e vasto.

Não deram por mim os distraídos, ocupados de si ou de coisa outra que suas fomes não fosse.

Mas, e eu?

A insana fome que carrego na algibeira pesa e faz furos ao fundo do que sou ou penso ser.

Esta minha tal vontade que é fome para a boca vazia de dentes.

Minha fome de pôr-me sempre ao canto, sem esbarro de gentes, sem acordo de compasso com outros que não eu, de estar a falar sozinho às paredes e não responder porque perguntas não as há.

No refeitório público, quando lá entrei, queria só um prato quente de ser eu visto por toda a gente e festejado e amaldiçoado como um bruxo ou um louco que fosse, mas, esperado por fim, à porta da casa e tocado de dedos e troca e pois existir, existir de fato e à conteste.

Mas eu sequei-me ao canto como uma vassoura velha atrás da porta que ninguém fechou.

E pronto, está feito e assim é.

Deixei o refeitório público levando a fome comigo.

Um cão esfanicado passa, não me vê.

Sei que tudo segue como dantes. Também o cão, também eu e a fome de pontudos dentes a espetar fundo dentro das gentes.

Texto e ilustração de Regina Amorim

Deixe um comentário